貝爾氏麻痺是顏面神經麻痺各類型中最常見的。

部分臨床研究顯示,多數病患在出現症狀數天前可能有上呼吸道感染或感冒,因此推測其病因與病毒感染所引發的顏面神經發炎有關,而面癱或癱瘓,則被認為是由於顏面神經發炎和水腫所引起。

貝爾氏麻痹發病機轉

對於特發性貝爾麻痺的發病機制,1 型單純皰疹病毒的重新活化被認為是最相關的感染。

其他病毒感染,如水痘帶狀皰疹病毒和人類皰疹病毒 6 型也很常見。

然而,大多數情況下,儘管使用了配對血清或唾液、血液和腦脊髓液進行各種血清學測試,卻依舊無法找出真正的病因。

貝爾氏麻痹發病臨床推論

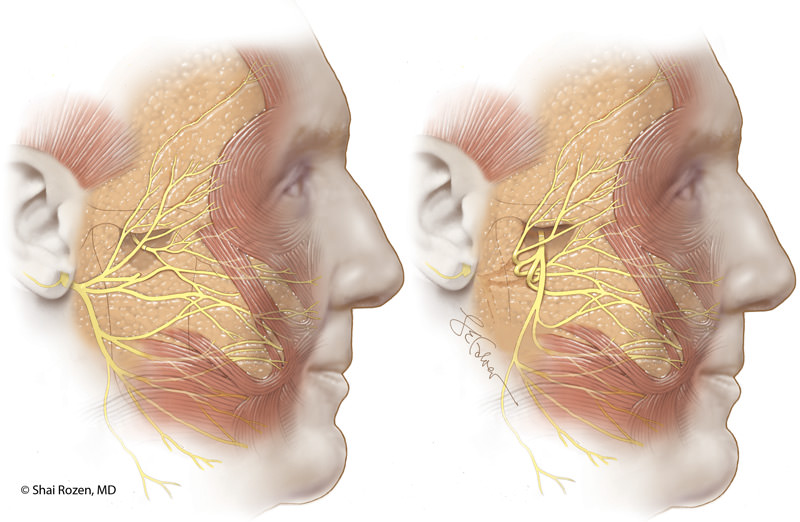

臨床推論中,顏面神經在顳骨內的狹窄管中行進,因此腫脹可能導致神經受壓,並導致暫時或永久性的神經損傷。

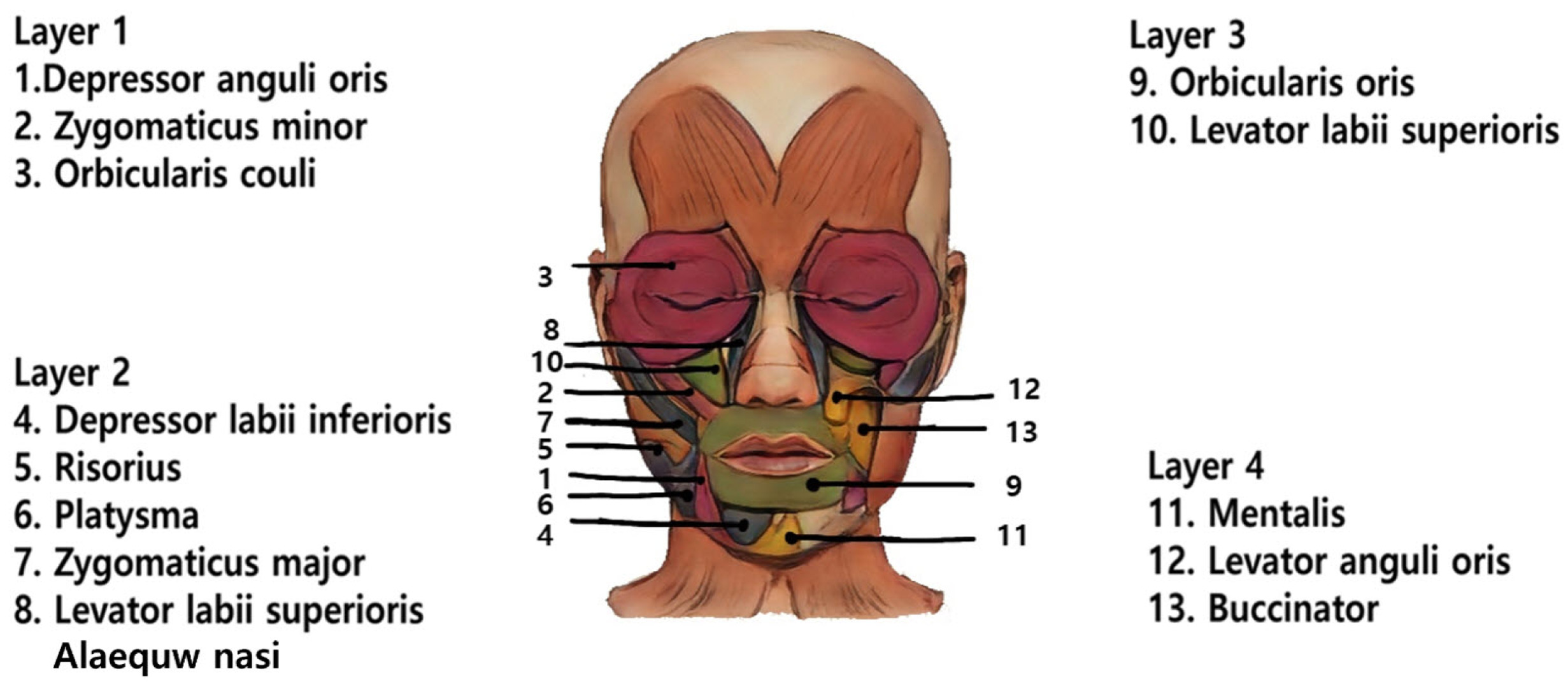

顏面神經將神經衝動傳遞到臉部肌肉,也傳遞到淚腺、唾液腺、鐙骨肌、來自前舌的味覺纖維以及來自鼓膜和後耳道的一般感覺纖維。

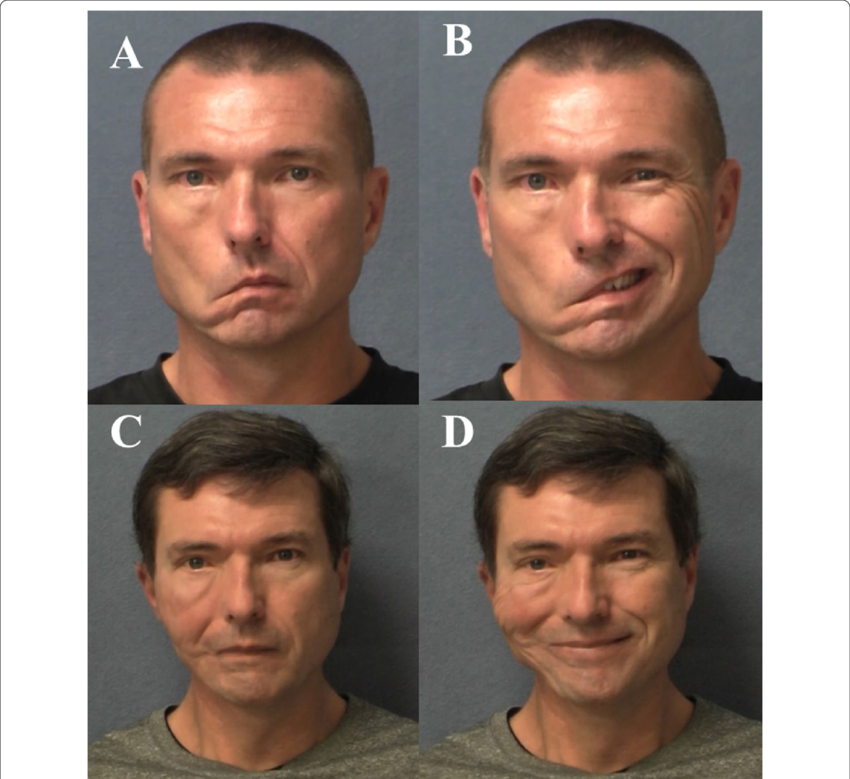

因此,貝爾麻痺患者可能會出現眼乾或口乾、味覺障礙或喪失、聽覺過敏以及眼瞼或嘴角下垂的症狀。

美國神經學學會 (AAN) 和美國耳鼻喉頭頸外科學會 (AAO-HNSF) 分別於 2012 年和 2013 年發布了貝爾麻痺臨床實踐指南。

為建立起共同標準與語言,此篇文章主要使用 AAO-HNSF 指南作為主軸,並參考其他相關詳細資訊、描述和發現。

貝爾氏麻痹臨床治療指南

AAO-HNSF 指引強烈建議:16 歲或以上的貝爾氏麻痺症的患者,在症狀出現 72 小時內需開立口服類固醇處方。

而在加拿大指引中,則是強烈建議所有貝爾氏麻痺患者使用皮質類固醇。

關於適當的劑量,最近的一項研究顯示,與貝爾麻痺症初始標準劑量的 50-60 毫克相比,100 毫克或更多的初始高劑量類固醇,更能增加患者痊癒的機率。

顏面神經麻痺,可以使用抗病毒藥嗎?

對於抗病毒藥的使用,AAO-HNSF 和加拿大指引都強烈建議:不要對新發作的貝爾氏麻痺『單獨』進行抗病毒治療;但可以在貝爾氏麻痺症狀出現 72 小時內採用『合併』治療。

然而,在另一項研究中顯示,與單獨使用皮質類固醇相比,抗病毒藥物和皮質類固醇聯合治療對顏麻的影響很小或沒有影響。

簡單來說,抗病毒-類固醇聯合療法,對於治療急性顏面神經麻痺的有效性仍有爭議,但情況嚴重時還是可以考慮。

Nimodipine

Nimodipine 是一種鈣通道阻斷劑,可透過減少神經元損傷後的細胞凋亡來發揮神經保護作用,2019 年公布的一項分析顯示,此藥物顯著增加了臉部運動恢復的可能性。

低強度雷射

與單獨的物理治療相比,低強度雷射治療 (LLLT) 合併物理治療可產生顯著的改善。

電刺激

AAO-HNSF 或加拿大指引均不建議電刺激,一篇 2020年名為《Efficacy of electrotherapy in Bell’s palsy treatment: A systematic review》的研究依然認為,儘管沒有單獨評估電療的效果,但電療與其他治療相結合的使用對所評估的個體產生了顯著的改善。

針灸、顏面針灸(韓式美妍針)

最近一項關於針灸的分析報告指出,由於相關研究品質差且存在異質性,目前沒有足夠的證據支持針灸的療效和安全性。

但依據國內相關研究顯示,患病初期幾天內症狀會持續惡化,在黃金治療期中搭配針灸療法可有效改善預後,而且愈早治療效果愈佳,在中醫選用的穴位上可參考:

- 基本七針:翳風、下關、地倉、夾車、攢竹、瞳子髎、 陽白

- 肩頸僵硬:風池

- 眼皮下垂:絲竹空

- 顏面僵硬麻痹:迎香、顴髎、四白透承泣

- 唇周僵硬:水溝、承漿

- 咀嚼不暢:大迎

- 超過一個月沒改善會加強補氣,可使用合谷、列缺、三 陽絡。足三里、三陰交。

此外,也有許多文獻指出,韓式MISO美顏針針對顏面神經疾患有著顯著的療效。

顏面神經麻痺的中醫藥思維

顏面神經麻痺古代稱為『面癱』,指的是單側的臉部肌肉麻木、口眼歪斜。

傳統中醫認為,面癱發病的主因是由於『風』。

由於風邪在臨床上引起的疾病最廣泛,而風也可以和多種邪氣相結合,如:風與寒結合就稱為「風寒」;風與濕結合就稱為「風濕」。

蓋天地之間為風無所不至。

善行而數變,人受之者,腠理開則灑然寒,閉則熱而悶;因此在《內經》中也有「邪風之至,疾如風雨。故善治者治皮毛,其次治肌膚,其次治筋脈,其次治六腑,其次治五臟」的說法。

當風邪入侵人體後與痰相結合痺阻經絡,就成為古人治療顏麻的中心思想之一。

而這些治療風病的藥物,臨床中我們習慣稱為「風藥」或「祛風藥」,也是中藥中用得最多的種類。

常見的祛風藥有三、四十種,其中又以防風、羌活、荊芥、紫蘇葉、薄荷….等藥物作為第一線代表。

那麼,這些去除風邪的藥物中,又屬哪味藥祛風作用最強,使用的次數最多呢?

藥聖李時珍對此藥有這樣的解釋:「防者御也,其功效療風最要,故名。」

沒錯👍!就是防風

在《本草正義》中也有這樣的記載:「防風,通治一切風邪,故《本經》以『主大風』三字為提綱」。

也因為除了祛風作用之外,防風還具有勝濕止痛的作用,因此在一般的風病治療中,防風幾乎多為醫家首選。

有趣的是,在搜尋各方文獻、期刊和醫學文章分享後,整理出各方醫家常用藥物如:桂枝湯、銀翹散、龍膽瀉肝湯、麻黃附子細辛湯、大秦艽湯、牽正散、補陽還五湯、小續命湯….等中藥後,也只有大秦艽湯和小續命湯含有防風這味中藥。

其餘含有非「防風」之風藥的則有桂枝湯、銀翹散和麻黃附子細辛湯。

可見,整體治療切入仍須以「中醫辯證法」為主,不需拘泥於單一形式的用藥,甚至在嚴重面癱的患者身上,使用全蝎、蜈蚣、地龍的水藥,都不會是很奇怪的作法。

就我個人思維來說,我認為受損的神經之所以難以修復,可能是因代謝廢物(如:發炎組織、水腫、血瘀…等)阻礙了神經軸突的傳導,因此只要處理掉這些障礙物,黃金治療期間就可促進神經再生。

因此我習慣使用清熱利濕化瘀藥甚於風藥,而金銀花、連翹、薄荷、茯苓、陳皮、半夏、黃芩、石菖蒲、藿香、白豆蔻….等藥物的加減,就成為治療思路的參考依據囉!

歡迎前輩同道們一同參與討論,對於內科我也還在摸索🥰!

參考文獻:

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30946987/

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290118304370?via%3Dihub

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7402921/

- https://aao-hnsfjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1177/019459981350596

- 屠亞軍、馬小明、史紅霞(2009)。中醫治療周圍性面神經麻痹。 中國醫藥指南,7(8),105-106。

- 李彩琴(2012)。重用顴髎穴治療面癱。 臨床醫藥實踐,21(3),234-236。

- https://www.jkmst.org/journal/view.html?pn=previous_issue&uid=75&vmd=Full&

#褚衍強中醫師

按讚加入粉絲團