喬治二世是喬治一世與索菲亞·多蘿西婭的獨生子,具有至高無上的權力,1683年到1760年在位。

喬治二世具有極高的軍事才能,1743年,在奧地利王位繼承戰爭中的代廷根戰役中指揮與法國作戰,在失去戰馬的情況下,徒步揮劍指揮戰鬥,激勵戰士,最終以很少的代價贏得了戰鬥。

然而,如此英勇神武的一代戰神,居然有個難以啟齒的痛苦,那就是喬治國王多年來就有便秘的困擾。而且,1760 年10月25 日,他竟因用力太猛,引起夾層動脈瘤破裂猝死。

偉大的大英帝國國王…………..喬治二世竟然死在馬桶上。

那麼,平凡的我們,如果便秘…….便秘……..便秘……..該怎麼辦呢???

便秘的定義

慢性便秘影響著約 10-15% 的人口,是初級和二級護理中最常見的胃腸道疾病之一。

而且,便秘除了對生活品質產生不利影響外,也帶來了沉重的醫療負擔。

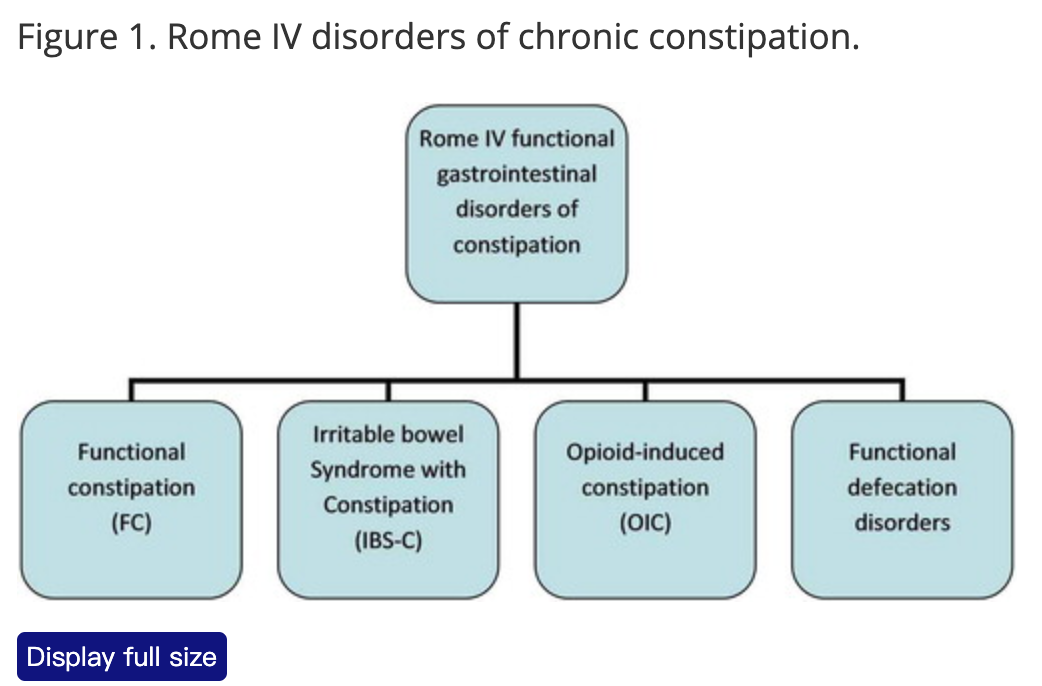

羅馬IV 標準將慢性便秘疾病分為四種亞型:

(1)功能性便祕(functional constipation, FC)

(2)腸躁症伴隨便祕 (irritable bowel syndrome with constipation, IBS-C)

(3)鴉片類藥物誘導的便祕 (opioid-induced constipation, OIC)

(4)功能性排便障礙 (functional defecation disorders),包括排便推進力不足和排便協同失調

(dyssynergic defecation)。

這些疾病的初始治療方法是相似的,重點是飲食、生活方式和標準非處方瀉藥的使用。

功能性便秘

這些患者不符合 IBS 標準,因為腹痛不存在/不明顯或每週發生少於 1 天。

那些服用鴉片類藥物的人也應該被排除在功能性便秘的診斷之外,因為他們更適合鴉片類藥物引起的便秘。 FC 的症狀必須包括以下兩項或多項:

- 超過25%的排便用力。

- 塊狀或硬便(BSFS 1 型或 2 型)佔排便的 25% 以上。

- 超過四分之一 (25%) 的排便有排便不完全的感覺。

- 超過四分之一 (25%) 的排便有肛門直腸阻塞/阻塞的感覺。

- 手動操作可促進超過四分之一 (25%) 的排便。

- 每週自發性排便少於三次。

腸躁症伴隨便秘

特徵為每週至少 1 天腹痛,且疼痛與以下至少兩種相關:

- 大便頻率的改變→排便次數減少。

- 大便形狀改變→大便變硬。

- 與排便有關。

此外,患者必須報告,在大便異常的日子裡,他們的主要大便異常是便秘(所有大便中至少25% 為布里斯托爾1 型和2 型,少於25% 為6 型和7 型),以便診斷為 IBS-C。

鴉片類藥物誘導的便秘

診斷標準與 FC 類似,但前提是在開始、改變或增加鴉片類藥物治療時,才出現新的或惡化的便秘症狀。

功能性排便障礙(排便推進力不足和排便協同失調)

這些患者必須符合 IBS-C 或 FC 標準,但也表現出直腸排便受損的特徵,如以下三個測試中的兩個所示:

- 異常氣球排出試驗 (balloon expulsion test):判斷直腸感覺功能和骨盆底肌的功能。

- 肛門直腸排出功能異常伴隨肌電圖(EMG)異常結果。

- 排便造影時發現直腸排便受損,但無結構性病變。

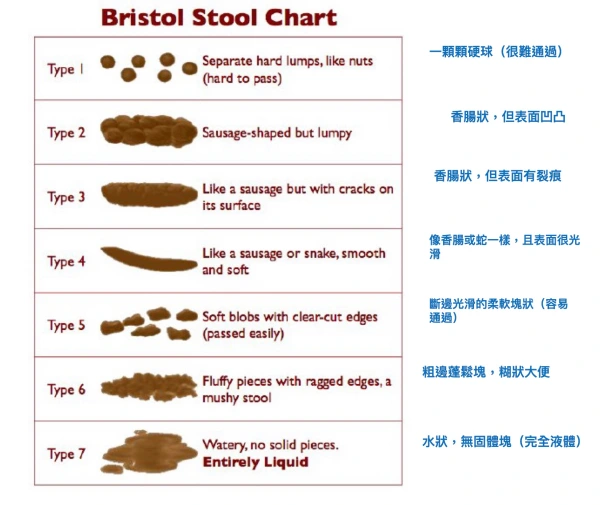

布里斯托爾糞便形態量表

除了以上分類,也可由糞便的型態來判斷便祕的性質。

一般食物殘渣到達大腸的最初呈現稀糊狀,在經過升結腸、橫結腸至降結腸時,水分會不斷被吸收變固體狀,並同時經由協調性的平滑肌收縮,將糞便往直腸方向推送。

故糞便在大腸內停留時間愈久,水分被吸收愈多,就會變得越乾硬。因此我們可用「布里斯托爾糞便形態量表」(BSFS) 來評估,在臨床上是十分實用的工具。如圖所示,第一型跟第二型是便祕常見的型態,第六跟第七型是屬於腹瀉,介於中間的是正常範圍。

一天要大幾次便,才算正常呢???

醫學上,排便次數沒有統一的標準,因為每個人的體質、飲食習慣及進食量都不一樣,大便次數當然就因人而異。

依據英國文獻指出,用餐後食物會在胃停留40~120分鐘,進行消化,接著送往小腸,在小腸繼續停留40~120分鐘,進行第二階段的消化、吸收養分。在食物通過胃及小腸後,剩餘的殘渣就會送往大腸,在大腸形成糞便;此階段所需的時間約36小時,但若腸胃消化能力佳、飲食中攝取大量纖維與水分,消化與糞便形成的時間就會縮短,最快10小時就會完成整個過程。

正常情況下,一天大便三次或三天大便一次皆為合理範圍,只要排便時間規律、大便形狀和顏色都很健康,就沒有問題。

✻ 排便規律:固定每天同一個時間大便一次,或每兩天至三天大便一次。

✻ 大便形狀:長條型,類似香腸狀,質地不會過硬、變成顆粒狀或表面佈滿裂痕,也不會過軟、形狀偏糊。

✻ 大便顏色:呈棕色或深棕色。

若上述三點有其一有異,就代表近日飲食或腸胃有些問題;若問題持續超過1~2週,建議就醫檢查,例如:原本每天固定大便一次,突然一個禮拜都沒有大便,或是大便質地連續2週突然變很稀,看不到完整成型的大便。

在醫學臨床診斷上,通常超過三天沒大便,或一週大便少於三次,就是便祕,建議可多吃纖維、多喝水,規律運動且作息正常,促進排便。

中醫如何處理便秘???

中醫治療疾病,一定會需要根據病人的體質、身心狀態和引發病症的因素…等等來做調整,並實施辨證施治。

在治療便秘的中藥裡,本就不會一味的濫用大黃、 芒硝類….的藥材的方劑,而是針對不同體型和狀況的患者來處理,例如:對於『腸胃燥熱津液不足』的患者,我就習慣使用麻子仁、生地黃、麥門冬和玄參….類的藥材來處理。

而對於年紀較大,身材偏胖,畏寒,稍有偏虛的女性便秘患者,就會嘗試使用烏梅、五味子、當歸、川穹類的藥物來配伍。

針對體內水分偏少引起便秘的老年患者,也可以使用蜂蜜、決明子、生地黃、黨參或柏子仁類的藥物,除了改善排便問題外,也可處理氣虛和睡眠問題。

若有用藥過度的患者,也可嘗試使用針灸或穴位按摩的方式來處理,常見穴位有中脘、天樞、氣海、合谷和足三里….等,當然都還是需因人而異、因時調整。

便秘可以自行服藥調整嗎???

先講結論……當然不行啊!!!

其實在診間經常遇到有便秘問題的患者,也經常遇到有便秘問題卻自行濫用藥物的患者。還記得不久前,一名患者拿著自己的腸鏡檢驗表就診,經大腸直腸外科醫師診斷為:『黑結腸症(Melanosis coli )』。

該名患者因擔心自己因排便問題而導致大腸癌的發生,因此每當無法『每日』排便時,便自行於藥房購買排便藥物服用,經年累月下,某日的腸鏡健檢中,居然發現自己罹患了所謂的黑結腸症。

然而,在停止濫用藥物後卻無法每日排便,因此困擾而向我求診。

何謂黑結腸症???

1830 年,Andral 和 Cruveilhier 首次描述了黑結腸症,它是一種與大腸固有層脂褐質沉積有關的症狀。

從歷史上看,瀉藥,主要來自類蒽醌類藥物(即:番瀉葉和大黃衍生物),是導致該症狀的罪魁禍首。當這類型藥物通過結腸時,它們變得活躍並導致結腸內壁細胞死亡和凋亡,最終導致結腸色素沉著。所幸,通常停止使用瀉藥就可解決黑結腸症,且該症狀與結腸癌風險增加也無關,因此民眾大可放心。

有哪些藥物或疾病會導致黑結腸症呢???

簡單來說,導致黑結腸症最常見就是服用 anthraquinone laxatives 類的藥物,也就是含有含有蒽醌類瀉藥 (sennoside, Normacol plus),某些強調促進排便的益生菌、全草本保健食品、會讓腸胃順暢的酵素其實大多含有類似藥物。此外,服用某些中藥材,如:何首烏、番瀉葉、決明子、虎杖、血藤、丹蔘、蘆薈..等等也可能會出現類似症狀。

其他造成此大腸黑色素沉澱症的原因還有,腸躁症、發炎性大腸炎、大腸腫瘤、非類固醇止痛藥、腸阻塞、缺乏維生素E、家族性遺傳…等。

嚴格來說,目前沒有治療大腸黑色素沉澱症的藥物,除了找出真正會造成大腸黑色素沉澱症的隱藏原因之外,就是盡量維持腸道的排便功能正常,如果是吃了外來藥物或保健食品而造成,則停用該藥物後即可恢復正常。

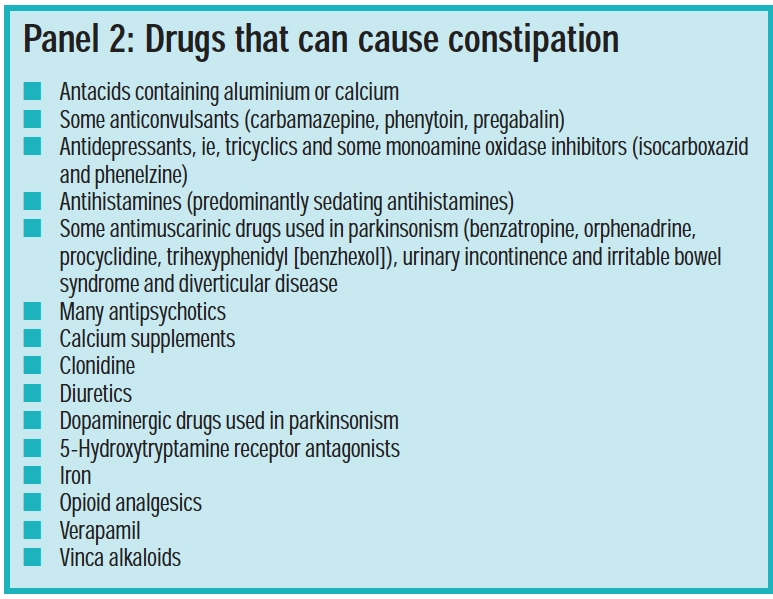

可能導致便秘的西藥???

1. 鐵劑:常用於貧血治療的鐵劑,除了腸胃道刺激的副作用外,也有人會出現便秘和黑便。

2. 鴉片類藥品:止咳藥物可待因(Codeine)和止痛藥嗎啡(Morphine)會抑制中樞神經系統釋放乙醯膽鹼,導致腸道減少蠕動,同時增加電解質和水份的再吸收,使糞便水份不足、太過乾燥,造成便秘。

3. 利尿劑:用於幫助液體排出的利尿劑(如:Furosemide)會減少體內液體,造成糞便水份不足,難以排出。

4. 制酸劑:常見於含鈣鹽及鋁鹽成份,會讓糞便在腸道停留的時間變長,水份易被吸收回去,導致糞便變硬,難以順利排出。

5. 抗憂鬱劑:抗憂鬱劑(如:Imipramine、Bupropion、Venlafaxine、Fluoxetine)會讓腸道蠕動降低、水分減少,造成糞便又乾又硬。

6. 抗精神病藥:情緒改善用的抗精神病藥(如:Olanzapine、Quetiapine)在藥品作用之下,會讓便便乾硬,造成排便困難。

7. 降血壓藥:部分用於降血壓的藥品(如:Diltiazem、Amlodipine、Verapamil、Nifedipine)會影響胃腸道周邊肌肉,在放鬆肌肉之餘,也會減緩腸道蠕動而造成便秘。

8. 抗組織胺:常用於鼻炎和感冒的藥品(如:Chlorpheniramine、Brompheniramine、Cyproheptadine),具有延緩平滑肌蠕動作用,因此常常引起便秘。

參考文獻:

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37211380

- https://pharmaceutical-journal.com/article/ld/how-to-deal-with-constipation

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493146/

按讚加入粉絲團